Fra le storie e i percorsi che si possono individuare nel Fondo Storico della Fondazione Levi, una trama inevitabile è costruita dai numerosi spartiti prodotti dalla casa editrice Ricordi. A partire dalla sua fondazione del 1808, i documenti prodotti da Ricordi sono conservati all’interno dell’Archivio Storico Ricordi di Milano. L’importanza di questa attività, iniziata a Milano per mano del fondatore Giovanni Ricordi (Milano, 1785-1853) e ampiamente studiata e ricostruita negli studi storici dell’editoria musicale, si manifesta anche sfogliando gli spartiti del Fondo Levi. Qui sono conservati artefatti risalenti già al periodo del primo editore Giovanni (tradotto Jean Ricordi, nelle edizioni francesi) e, passando per gli spartiti della fase diretta dal figlio Tito e dal nipote Giulio – figura fondamentale nell’evoluzione della casa –, si giunge fino a Tito II e alle figure che successivamente si occuperanno di proseguire il lavoro iniziato da Ricordi.

Tra le numerose considerazioni sull’importante storia dell’attività Ricordi, una emerge con particolare rilievo percorrendo gli spartiti del Fondo Levi e sottolinea la lungimiranza della direzione di Giulio Ricordi (Milano, 1840-1912), che guidò la casa editrice dal 1888 al 1912: il logo Ricordi.

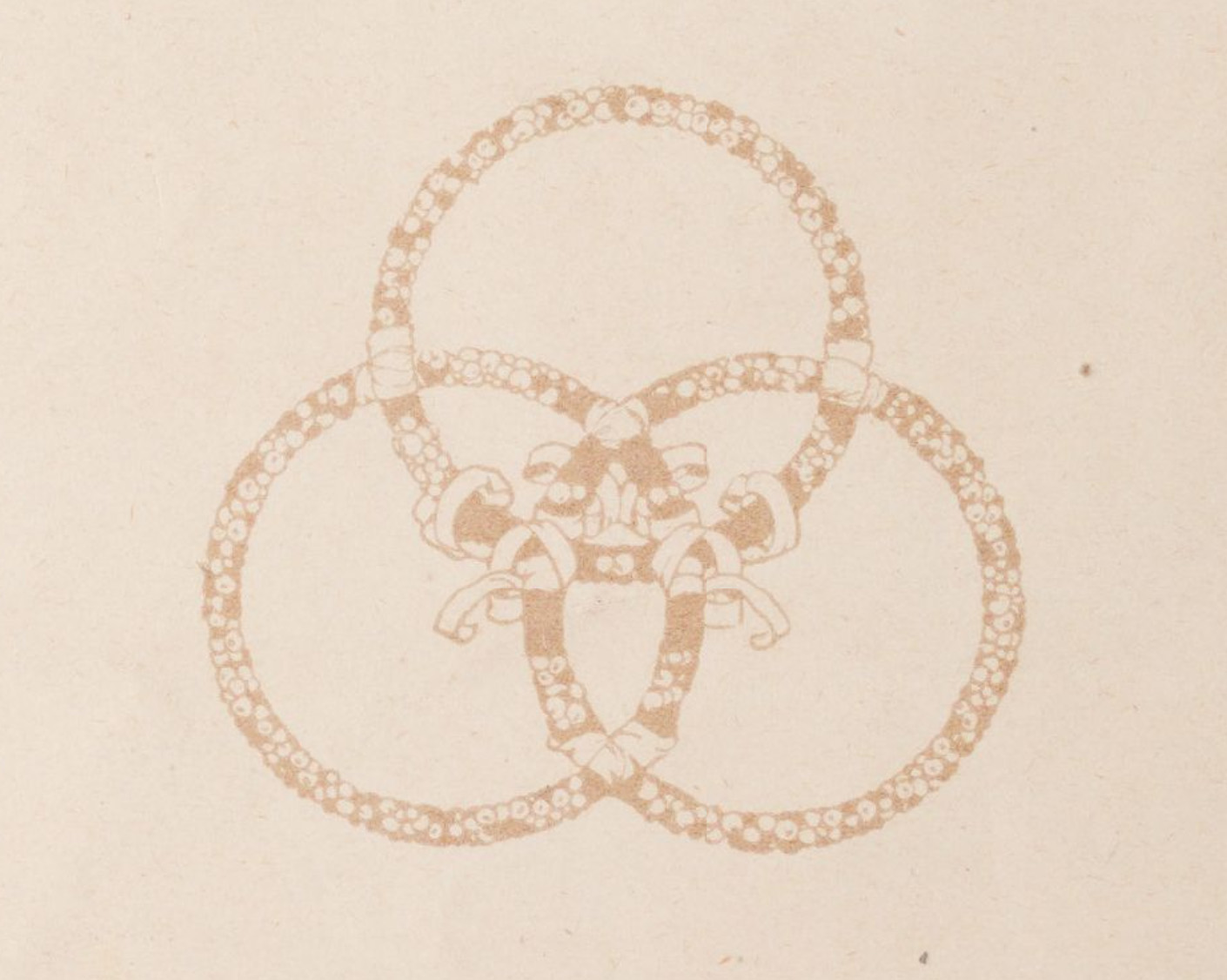

Si tratta dell’emblema che rappresenta il nodo borromeo, una particolare figura matematica dal curioso valore storico. Matematicamente e graficamente consiste in tre anelli intrecciati in modo che, se ne togliessimo anche solo uno, gli altri due sarebbero liberi. L’etimologia del termine risale a Federico Borromeo, cardinale e arcivescovo di Milano a cavallo fra Cinque e Seicento, che così definì lo stemma che scelse per rappresentare la sua famiglia, sottintendendo il concetto di trinità cristiana. La storia racconta che successivamente il nodo andò a rappresentare le tre potenti medievali famiglie di Milano: Visconti, Sforza e, appunto, Borromeo. E, a ben guardare, appare come l’antesignano dei cinque cerchi olimpici.

Come raccontato nella storia dell’Archivio Storico Ricordi, che utilizza tutt’oggi i tre cerchi nel suo marchio ufficiale, il simbolo appare per la prima volta sul frontespizio della pubblicazione che raccoglie i numeri del 1875 di Rivista Minima, diretta da Antonio Ghislanzoni e Salvatore Farina e pubblicata dal Regio Stabilimento Ricordi, e nell’intestazione di alcune lettere dello stesso anno di Giulio Ricordi. Sin da allora il simbolo prevedeva l’aggiunta del motto “Ars et labor”, divenuto nel 1906 anche il titolo del periodico mensile illustrato edito fino al 1912 dalla casa editrice. I tre cerchi iniziano a essere impiegati anche nel frontespizio del volume che raccoglie l’annata del 1877 la Gazzetta Musicale di Milano, la prima rivista musicale italiana fondata nel 1842 da Giovanni Ricordi.

A partire dal 1875 gli anelli borromei vengono utilizzati in maniera trasversale su diversi artefatti a stampa, come libretti, trascrizioni e partiture. Rispetto al contesto storico si tratta di un’intuizione che merita di essere riconosciuta come tale. Infatti, all’interno delle storie dedicate alle immagini di impresa e ai marchi, come primo esempio di identità visiva strutturata viene solitamente indicato il lavoro che Peter Behrens (Amburgo, 1868-Berlino, 1940), importante architetto tedesco e progenitore della “corporate identity”, realizzò a partire dal 1907 per l’azienda tedesca AEG.

Nonostante il pittogramma non diventi effettivamente subito il vero e proprio marchio della Casa Ricordi – rimarrà a lungo inserito all'interno dei dettagliati e articolati marchi editoriali che l’editore utilizza e alquanto tipici per il periodo –, il suo utilizzo risulta pionieristico sotto diversi aspetti. La peculiarità principale dell’uso dei tre cerchi annodati negli spartiti Ricordi, in particolare nelle quarte di copertina, consiste nella manipolazione del simbolo per adattarlo al linguaggio grafico delle copertine. Questa caratteristica permette di definire il logo Ricordi come un tentativo di identità dinamica ante litteram, in quanto il simbolo rimane completamente leggibile e riconoscibile nonostante alcuni elementi al suo interno subiscano delle modifiche.

Tra gli spartiti finora digitalizzati del Fondo Levi A è conservato un numero rilevante di artefatti che documentano proprio questa scelta, frutto non di una strategia consapevole ma in grado di rendere l’impresa riconoscibile. Generalmente, in prima di copertina il marchio dell’editore Ricordi ingloba il piccolo ideogramma con i tre cerchi e il motto “Ars et labor”, insieme agli scudi araldici con la croce, al leone rampante e ad altre informazioni sull’editore – come il nome e i luoghi delle varie sedi, solitamente al centro in basso –, mentre in quarta di copertina si trova solo il simbolo, che domina al centro della pagina vuota.

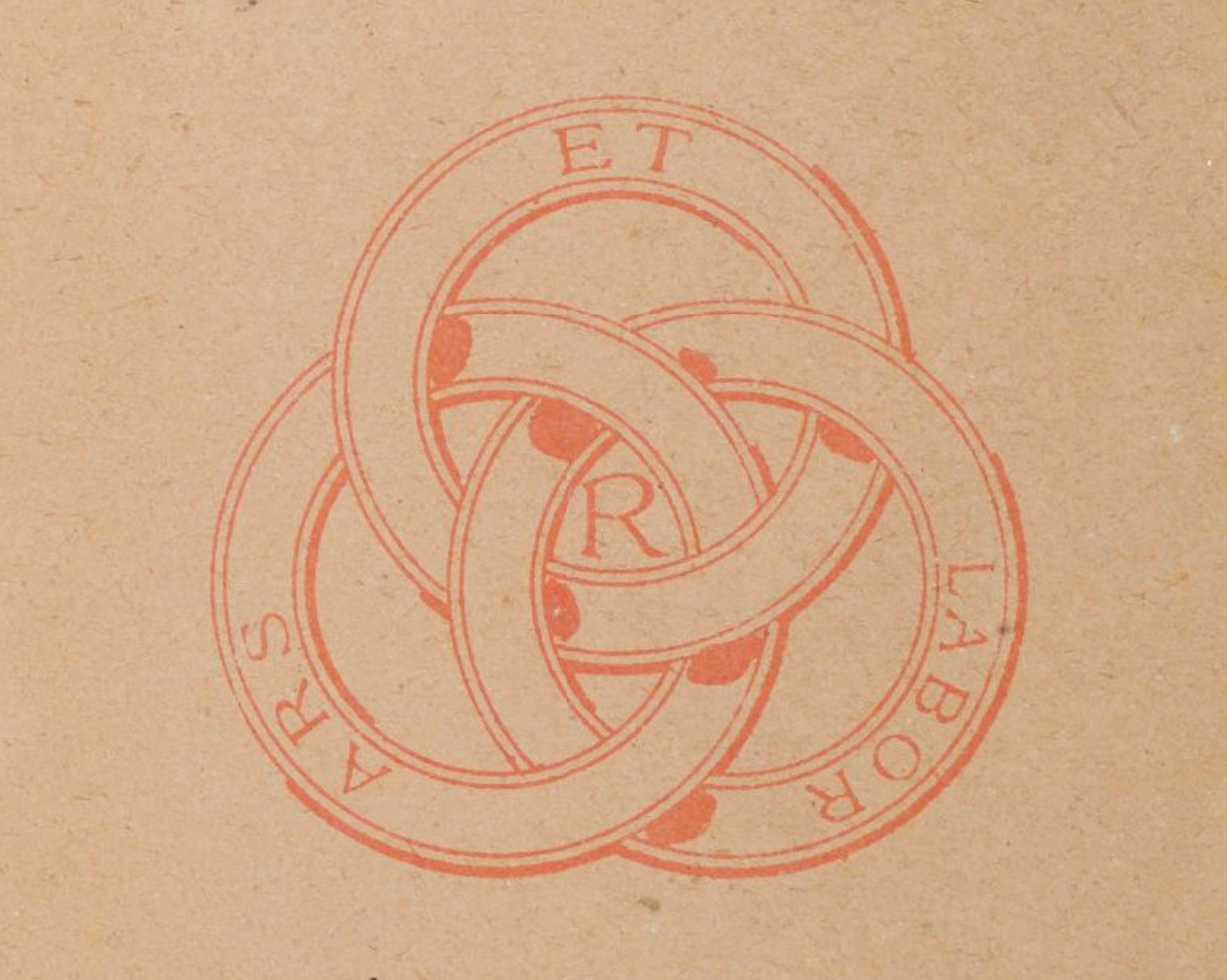

In ordine cronologico il primo esempio è lo spartito Schiattusella! Canzone serenata (Levi A.0072) con testo e musica di Carlo Clausetti pubblicato a Milano da Ricordi nel 1889. In quarta di copertina i tre anelli sono caratterizzati da una doppia bordatura, rinforzata in alcuni tratti per rafforzare l’effetto tridimensionale dell’immagine accentuato ulteriormente dalle ombre aggiunte. In questo caso il simbolo non differisce rispetto a quello riportato in miniatura in prima di copertina al centro del marchio G. Ricordi & C. Si rivelano invece maggiormente interessanti gli spartiti in cui il logo in quarta di copertina viene manipolato per riprendere lo stile della copertina stessa. In Triste veglia (Quadrut). Canzone friulana (Impressioni di guerra) (Levi A.0393), con musica di Antonio Guarnieri e testo di Amedeo De Sabata pubblicato nel 1917, i tre anelli diventano delle corone circolari di spine al cui interno, negli spazi in cui si sovrappongono, nascono delle rose. La stessa versione viene riproposta anche in quarta di copertina di altri spartiti, come È l'amor uno strano augello (Levi A.0571) dal dramma Carmen di Georges Bizet, o Preludio e toccata per pianoforte (Levi A.0523) di Riccardo Pick-Mangiagalli stampato nel 1917, in cui muta semplicemente il colore dell’inchiostro utilizzato per la stampa, da un marrone castano a un verde oliva.

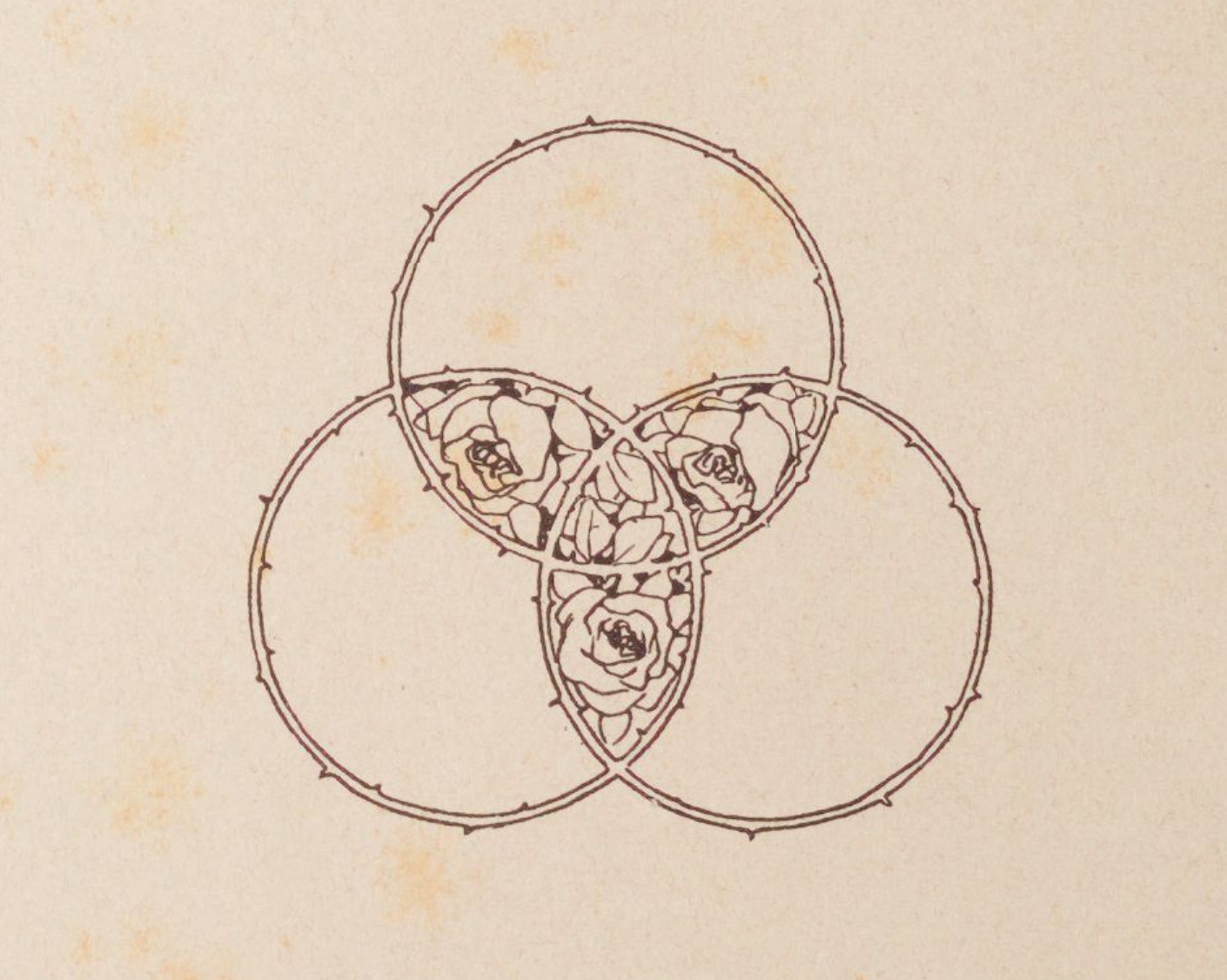

Nello spartito Bergerette (Levi A.0396) con musica di Giulia Recli e parole di Jean-François Regnard, pubblicato nello stesso anno del precedente, il simbolo in quarta di copertina è stato riprodotto disegnando solo i doppi bordi sottili dei tre cerchi. Nelle aree di intersezione appaiono bucate in bianco su fondo ciano le lettere “G R E C” che compongono l’acronimo del nome G. Ricordi e C. Anche in questo caso la stessa variante con diversa cromia degli anelli borromei viene riproposta in altri spartiti, come Sul fiume (Levi A.0563) con musica di Giacomo Benvenuti e versi di Enrico Panzacchi, pubblicato nel 1918. Appare chiaro quindi come il marchio fosse ripetuto negli stessi anni in più quarte di copertina, modificando solo il colore di stampa per rispettare quello dell’illustrazione in prima di copertina.

Nel Fondo sono presenti ulteriori interessanti variazioni del simbolo: nello spartito En fermant les yeux! Danse lente (Levi A.0530), pubblicato nel 1915 e musicato da Riccardo Pick-Mangiagalli, una figura femminile appoggiata a un paravento domina la prima di copertina mentre i tre cerchi in quarta di copertina richiamano il movimento di elementi naturali, in relazione con lo stile dell’illustrazione. La volontà di ottenere una continuità d’immagine nella copertina aperta dello spartito viene evidenziata in un’altra partitura precedente dello stesso compositore, Mignardises. Pour piano (Levi A.0525) pubblicata nel 1908. Essenziali rami fioriti di sapore orientale, illustrati dal pittore e cartellonista Emilio Malerba (Milano, 1880-1926), abbracciano prima e quarta di copertina, integrando in sé il nodo borromeo al cui interno appaiono nuovamente le iniziali della casa editrice.

Questo simbolo assume nel corso del tempo delle variazioni ancora più incisive e importanti. In particolare in rapporto con l’acronimo "GR & C", come già visto in alcuni spartiti, si può trovare una variante significativa nella quarta di copertina di Toccata e fuga in la minore di Girolamo Frescobaldi e arrangiata da Ottorino Respighi del 1918 (Levi A.0989), in cui le lettere si integrano in modo plastico nei tre cerchi “vegetali”. A cambiare, articolandosi, a volte è invece la ‘cornice’ in cui viene inserito il nodo borromeo, per esempio nel caso di Pini di Roma di Ottorino Respighi del 1925 (Levi A.0990) o in Omaggio a Ildebrando Pizzetti del 1931 (Levi A.0942), entrambi con incisioni in copertina del noto artista e cartellonista Giulio Cisari (Como, 1892-Milano, 1979).

La selezione effettuata delle differenti soluzioni del “nodo borromeo”, adottato come marchio dall’editore Ricordi, documentano l’idea del pionieristico tentativo dell’azienda di mantenere un’immagine unitaria utilizzando un simbolo unico in varie declinazioni in base alla coerenza visiva dei singoli artefatti. A partire dai documenti della Fondazione Levi, il percorso descritto sollecita il lavoro dello storico nella ricostruzione delle vicende dell’editoria musicale e dell’araldica, ma soprattutto stimola ad approfondire le storie dei marchi e delle identità visive che quotidianamente popolano il nostro paesaggio.

Paola Abbiati

Andrea Lancia